从铁路到海运,给大家普及一下集装箱船的起源及发展历史!

早期集装箱运输的发展

人类何时使用箱子作为工具搬运货物已无从考证,但可以确定的是箱子给人类运输提供了很大的便利性。箱子有更坚固的外壳,能够有效保护货物的私密性和安全,同时箱子整齐的外形更有利于堆放和搬运。

伴随着工业革命的开始,交通工具开始日益发达,铁路轮船飞机陆续被发明,人类社会的速度开始越来越快,然而人类的迅速扩张必须有良好的物资供给,为了跟上人类的速度,如何更有效的运输箱子成为每个时代每个地区都需要解决的问题。

一、铁路时代的到来

19世纪初,铁路从英国的矿坑中走向了公众视野,1825年一匹巨大的铁马牵引着几十节煤车和客车以24公里每小时的时速跑完了斯托克顿到达林顿之间的铁路,宣告了铁路运输的到来,同时也赋予了铁路客运与货运的双重任务,而承载着煤矿和旅客的车厢本身也是一种类集装箱运输方式。很快铁路运输的迅速,便利,经济等优点深得人们的重视。

伴随19世纪新兴科学技术引发的经济发展,修建铁路成为了一个国家强盛的标志,欧洲各国都开始大规模修建铁路。到19世纪末英国已经修建32000公里长铁路,基本形成了全国性铁路网。并且将铁路技术带到了海外殖民地比如加拿大,澳大利亚。远在大洋彼岸的美国,铁路建设也在如火如荼的进行着,得天独厚的地理环境使美国铁路在短短的时间内就成为世界之最,从1850年到1910年修建37万余公里铁路,横跨北美大陆,将东西海岸连接在了一起。铁路作为高效的运输方式迅速缩短了北美大陆各州间距离,极短的时间里促进了沿海到内陆的经济发展。

二、铁路上的类集装箱

铁路在全世界的蓬勃发展给箱式货运带来了发展契机。因地域性差别箱式货运在不同的国家和地区发展出了不一样的用途和形态。

20世纪初的欧洲,国家众多,铁路系统最为发达,为了方便铁路运输,先后设立过一些国际组织,比如1928年在罗马成立的集装箱委员会,1933年由国际集装箱办事处取代,并约定4年召开一次会议。这段时期内欧洲各国集装箱形式形态各异,并无统一标准,下图为一款意大利集装箱,受制于材料强度,采用拱顶,且长度较短,侧开门方式方便铁路运输装卸。

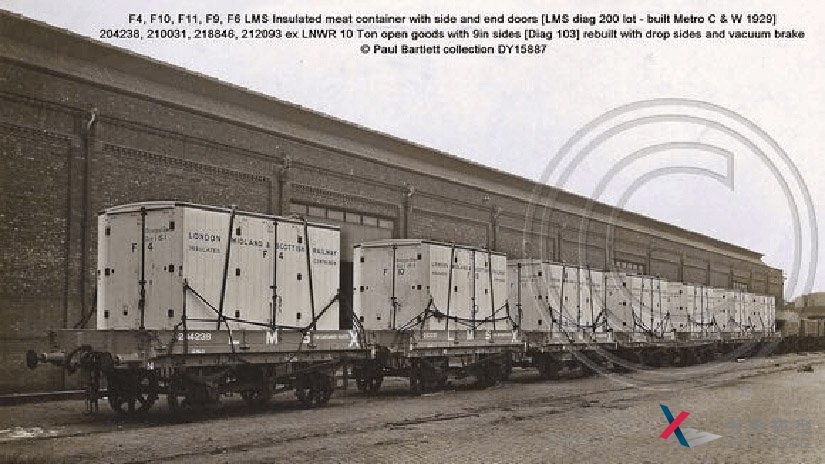

孤悬海外的澳洲大陆,也修建了铁路用于运输食品。下图为1929年用于肉类运输的集装箱,拥有侧门和后门,拥有保温设计用于运输冻肉。

英国20世纪30年代的集装箱运输依然以铁路为主,由吊车负责装卸。箱子形式依旧为火车车皮的样式,需要人力从车车厢内转运货物。

三、从铁路到海运—船运集装箱的先驱

铁路的高效将运输变得更为快捷,但是铁路并不能解决那些远离大陆的地区的运输问题。于是拥有无限创造能力的人类开始考虑如何将高效的铁路与船舶连接在一起。

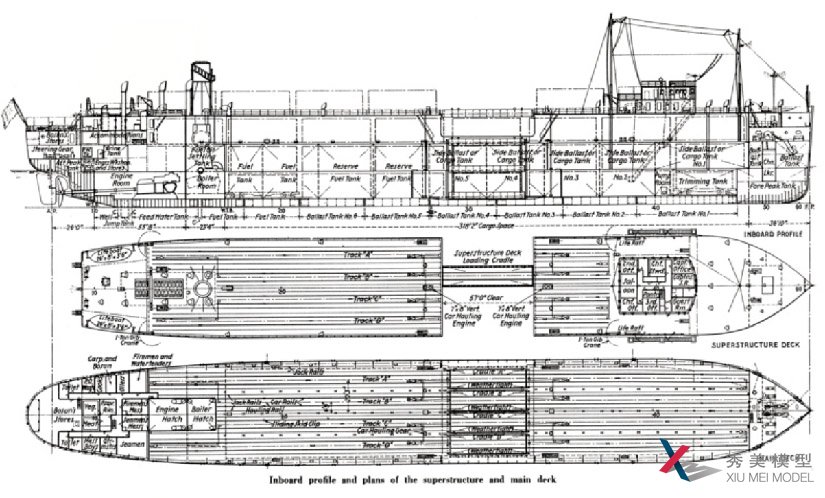

1929年在纽约,一种新型的运输方式-海铁联运,被发明了。为了解决从北美大陆到加勒比海诸岛的运输问题,人们建造了两条特别的可以容纳火车车厢的船用于纽约到哈瓦那之间的货物运输。该船长130米,可载重10500吨,有四层甲板用于运输火车车厢,总共可以容纳100节车厢,并可以在10小时内完成装载或者卸载。

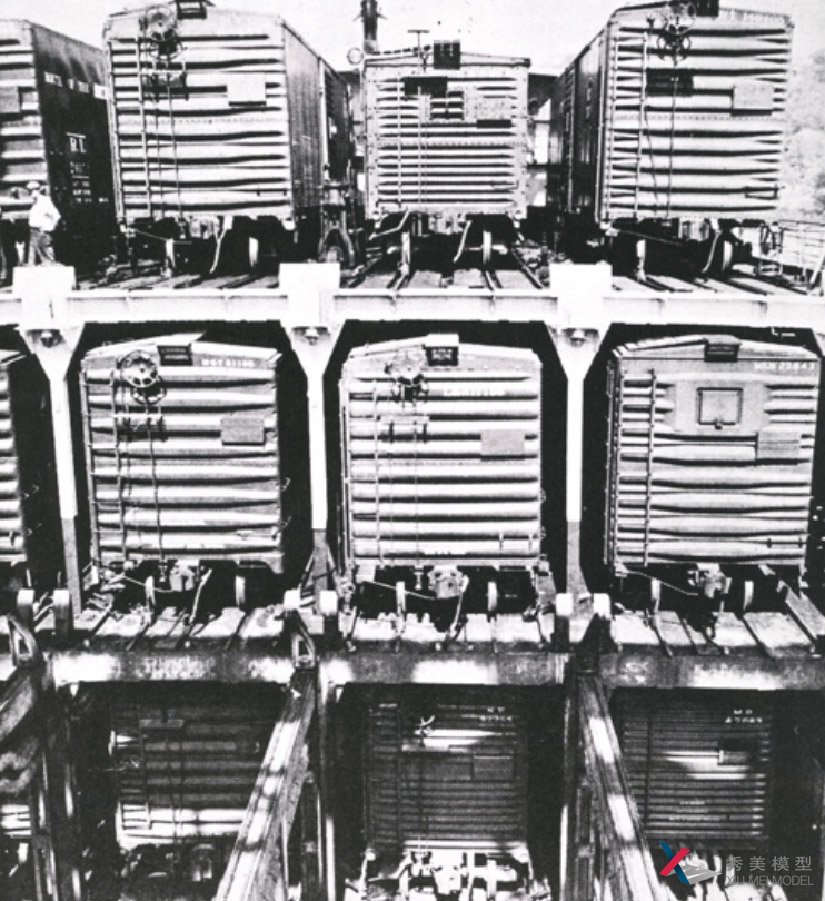

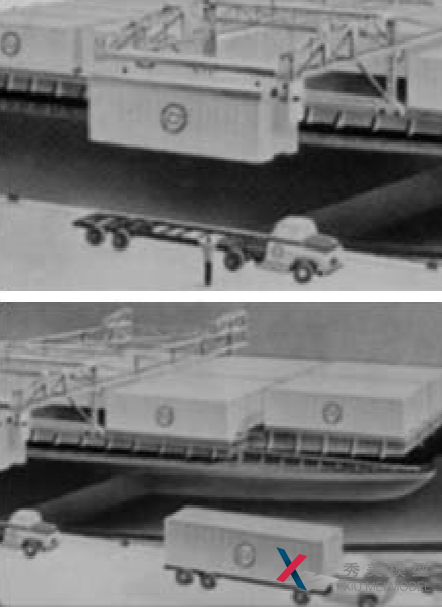

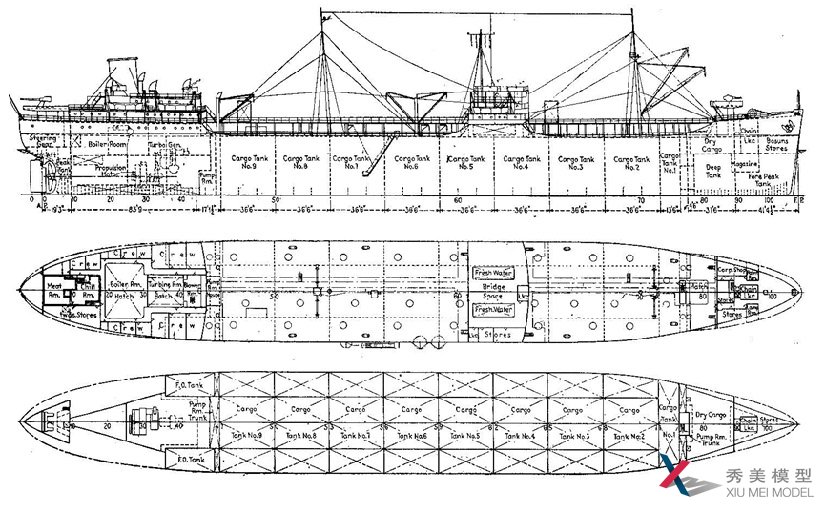

早期的船只设计图,可以注意到在船只中央设有开口,集装箱由此放入船舱,船共有4层甲板,每层甲板上均铺设轨道。

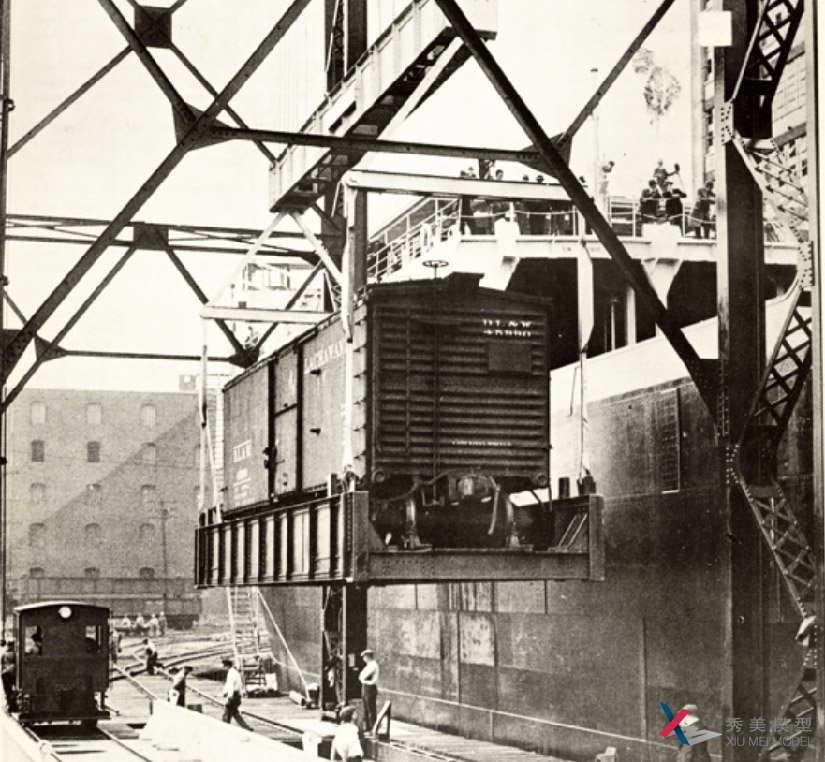

运载货物的车厢开上一个特制平台,由吊具起吊放入船只开口处,到达指定甲板后,由拖车将货箱拉入船舱。

装满车厢的船舱,可见船舱已经具备网格状并设有轨道,和现代集装箱船有异曲同工之妙,只是车厢车架不能分离,在空间利用率上尚有不足。但在装卸效率上在那个年代已是登峰造极。

相比较传统的用码头工人搬运货物上船,这种整个车厢上船的方式无疑节约了大量的时间和人力。货物不用再从火车上搬到码头,再由人力搬运进船舱,到达目的地后只需将车上吊上铁轨即可运走,不但显著降低了成本,还保证了货物的安全性。

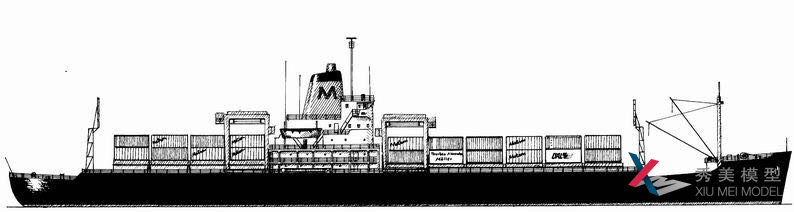

纽约古巴之间的贸易航线一直持续到20世纪60年代,后受政治因素影响而终止,船只式样如上图,无太大变化。但铁海联运模式作为一个新模式一直在持续发展,如今铁海联运已经可以直接将火车开上船只,无需吊具作业,而船只也变得更宽更大,可以同时容纳多列火车,运输效率得到了空前的提高。

四、现代集装箱运输的雏形-WP&YR的运作

1896年,在遥远的阿拉斯加和加拿大边境,一座金矿被发现了。淘金热迅速给荒无人烟的地区带来了无数探险者,然而残酷的自然环境给淘金者制造了巨大困难。

每个淘金者被要求携带一顿物资才能通过WHITEPASS,因为每进出一次淘金区域都需要一年半载,必须要携带足够补给才能生存。翻越50英里山路后,淘金者来到湖边造船,还需要穿过550英里长的水路才能来到YUKON地区淘金。路途如此险阻,人们很快开始考虑如何更快速安全的到达YUKON。

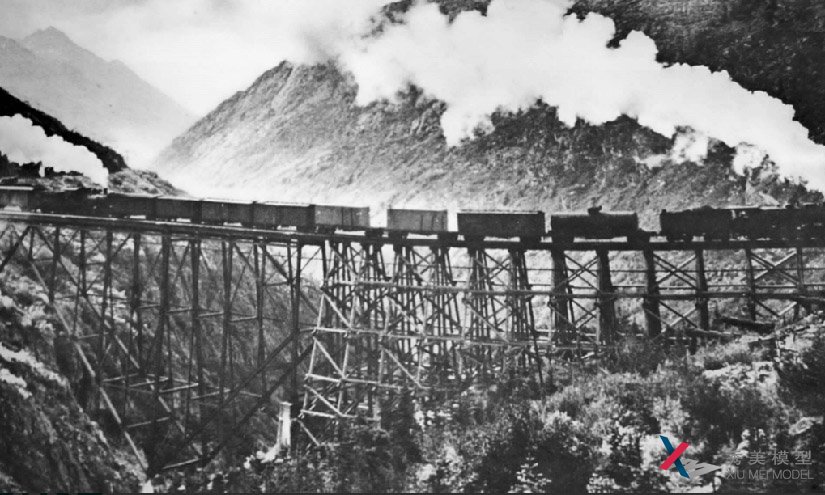

19世纪末正是铁路迅速发展时期,投资者和工程师在1898年成立了The White Pass & Yukon铁路公司,在崇山峻岭中开凿铁路。在克服了巨大险阻后,工程在1900年完工,从Skagway港口到Yukon地区的交通从此被打开。

淘金热过后,The White Pass & Yukon铁路公司开始承担内陆到沿海的矿石运输业务,由于该地区远离本土,交通不便,进出必须依靠轮船和铁路,逐渐形成了一套自己的运输模式。

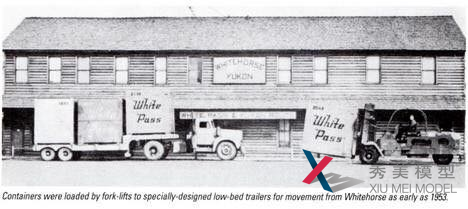

The WhitePass & Yukon铁路公司使用统一长宽8英尺,可载5吨重货物的铁箱子来运输货物。箱子可以搬上卡车或者火车,在内陆进行运输,到达港口后,箱子将被装上船运输与阿拉斯加Skagway到不列颠哥伦比亚NorthVancouver。整个物流过程不需要打开箱子就可以将货物送到客户手里。

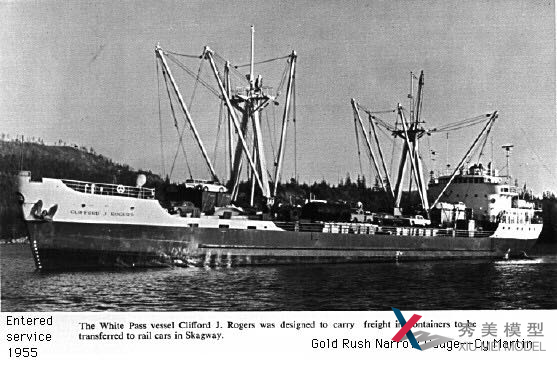

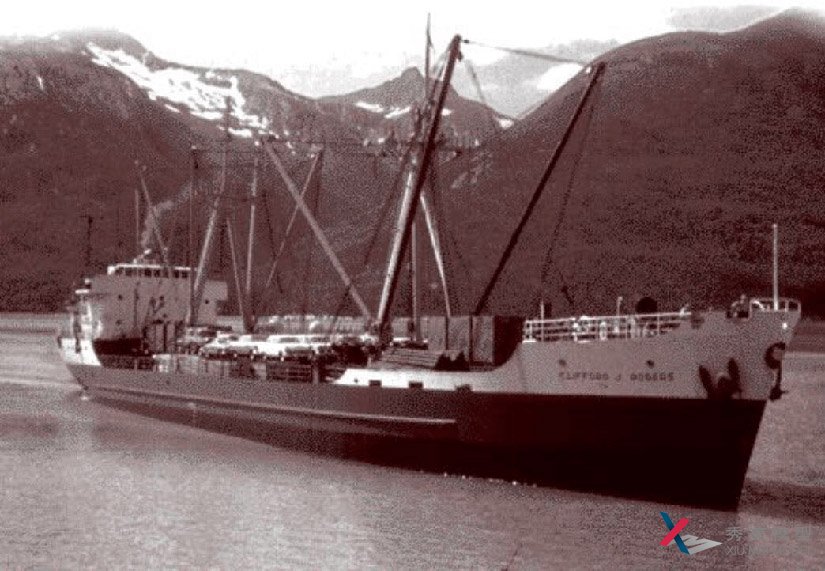

为此,WP&YK公司特别制造了Cliffond J. Rogers号用于运输这些集装箱,该船可以载600个8英尺箱子。通过照片可以看到,箱子使用船上的吊具吊装上船,整齐的摆放在甲板上,箱子上还可以摆放小汽车用于摆渡。

WP&YK的运作模式已经非常接近现代集装箱运输,但是这种模式仅仅是一种地区贸易,并没有扩大到世界范围。集装箱改变世界还需要更有远见的先行者来推广。

集装箱行业的摇篮

就如同其他新兴行业一样,集装箱行业的兴起,离不开合适的时间,地区和一些关键人物。

现代集装箱行业最大的特点就是规模很大,需要大量的船只和大量的汽车来实现更高效的运输。大洋彼岸的美国,无疑是同时具备上述条件的肥沃土壤。而一些历史人物对集装箱运输的发展奠定了扎实基础。

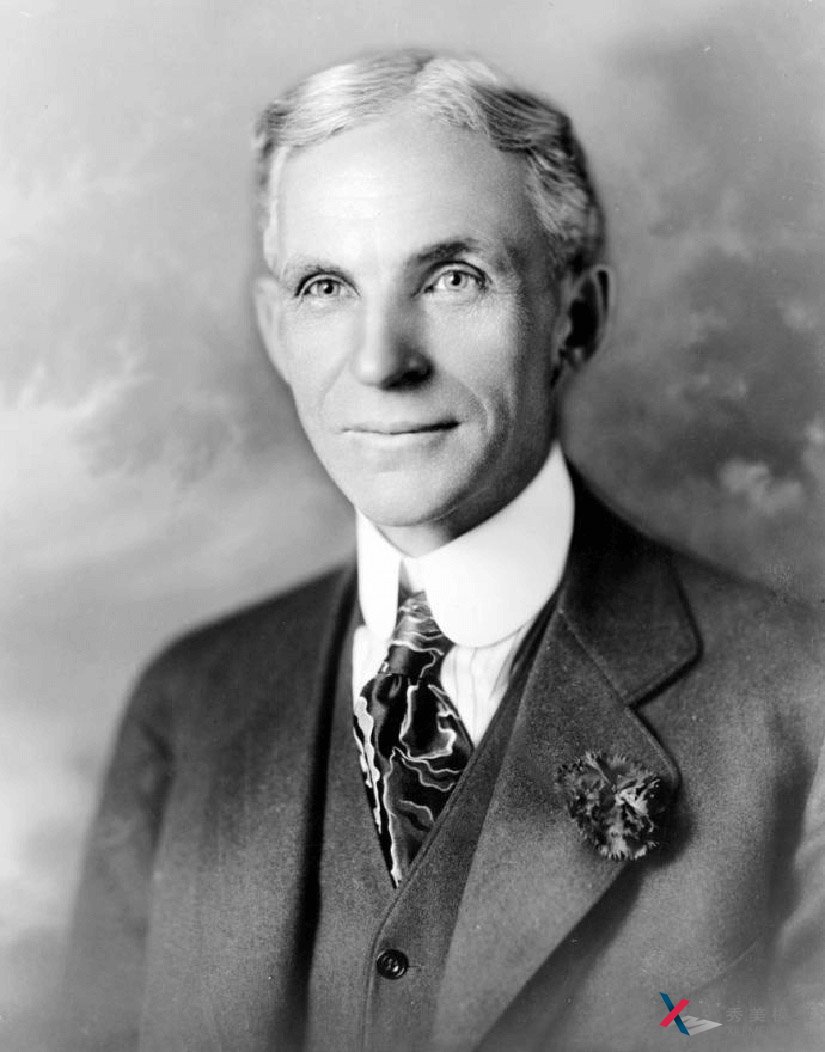

亨利福特,美国著名的汽车工程和企业家。1913年,已经在汽车行业取得成功的亨利福特引入了流水线生产方式生产T型车,到1927年已经生产了1500多万台,美国率先进入汽车时代。正是因为美国人的生活开始离不开汽车,才催生了使用汽车拉货的运输方式。

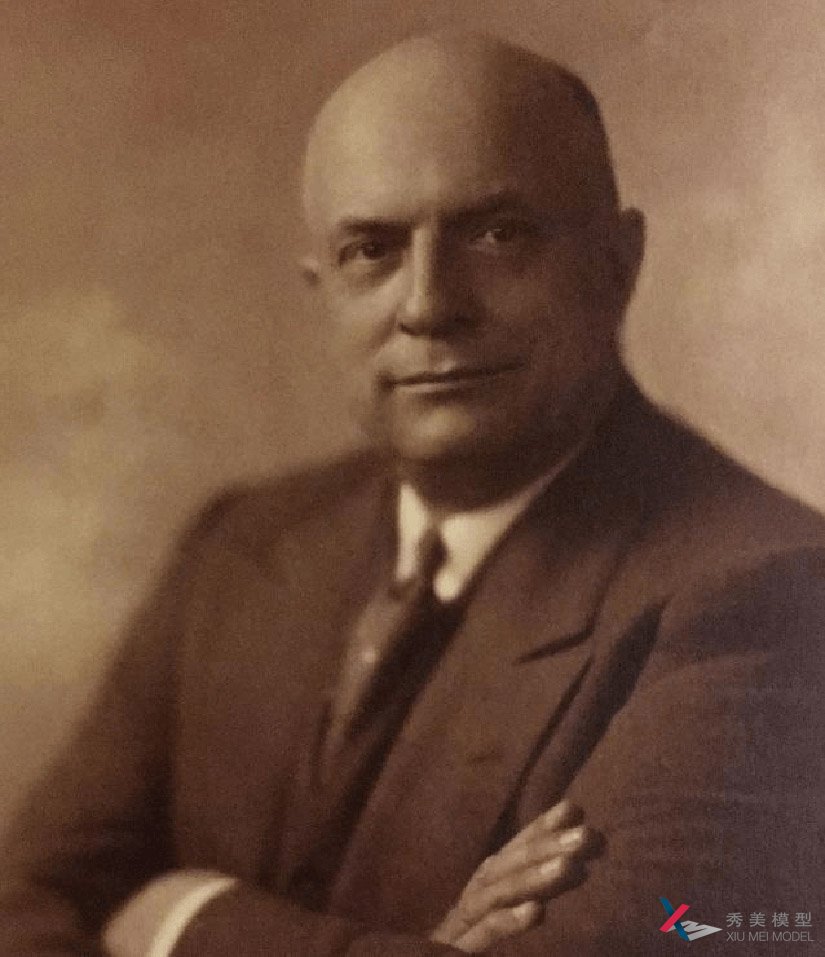

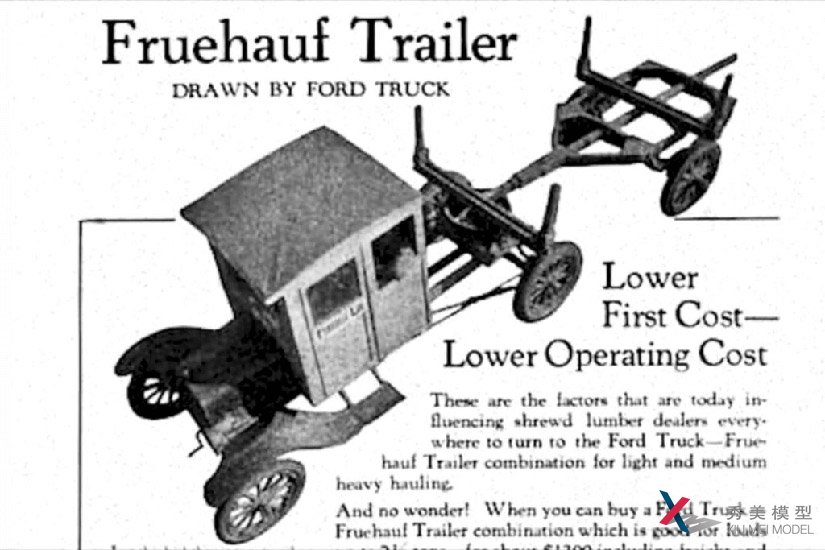

1914年,在美国底特律的一个铁匠查尔斯弗吕霍夫用改装的福特T型车挂车帮人运送船只,而且还扩大用途,用半挂车来运送木材,并于1918年成立了弗吕霍夫拖车公司,后来还设计制造了现代意义的集装箱,为早期航运公司提供了大批集装箱和拖车。

陆地上有了大量各式各样的汽车,对美国这样三面环海的国家来说,船只运输也是必不可少的方式。

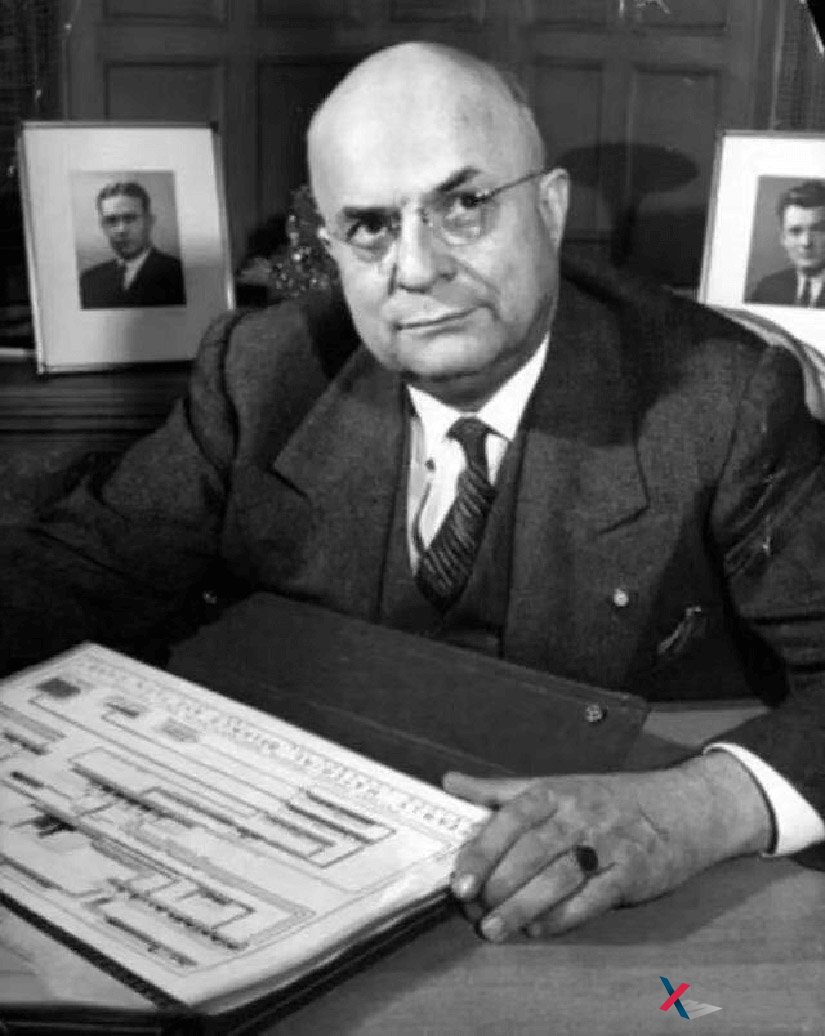

亨利 凯泽,传奇实业家,在二战期间投入造船行业,开办7个船厂,引入流水线和模块化生产,将造船周期从八个月缩短到45天,为盟军赢得反法西斯战争立下赫赫功劳,成为美国的造船之父。等二战结束后,这些巨量的船只又将成为集装箱运输行业的第一块试验田。

改装集装箱船时代

第二次世界大战结束以后,世界政治经济格局发生了巨大变化。欧洲国家经济遭到战争严重破坏,而美国经济却因为战争得到迅速发展,成为取得了世界经济的霸主地位。伴随着欧洲各国逐步从战争中恢复,世界各国经济互相依赖开始加深,最显著的表现就是国际贸易的迅速发展。1950-1990 年,世界出口额从579 亿美元增加到33320 亿美元,40年中增长了57.6倍,年平均增长10.7%。整个战后时期,国际贸易的增长速度甚至超过了生产的增长速度。

激增的贸易促使航运技术迅速发展,50年代到70年代中期,发生了以货物运输的集装化、散装化、滚装化和船舶及码头大型化、专业化为主要标志的" 第二次航运技术革命"。美国因得天独厚的地理环境和战争带来的繁荣,成为孕育技术革命的摇篮。

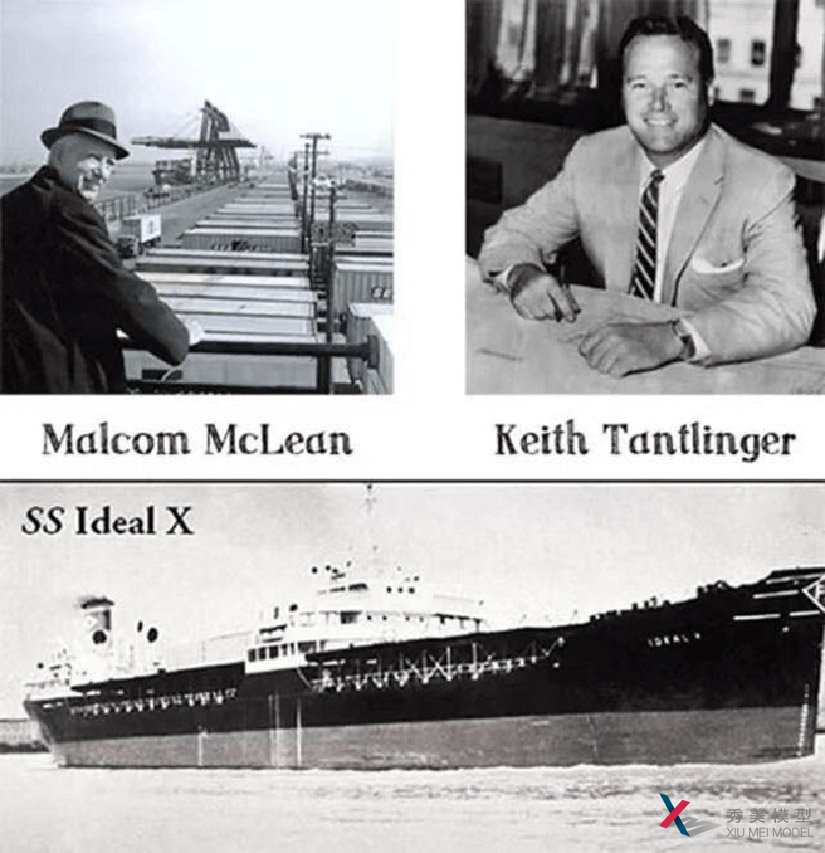

马克莱恩和理想X号

说到集装箱航运,就必须提到被称为集装箱之父的马克莱恩。

此人是一位白手起家的卡车公司老板。1937年的时候,年前的马克莱恩购买了一台二手卡车用于跑运输业务。经过10多年打拼,马克莱恩已经将业务扩张成为1800台卡车用于跑长途运输。

马克莱恩的卡车采用当时流行的甩挂式运输,即车厢和车架是一个整体结构。牵引车辆将车厢和货物拉到火车站或者港口,牵引车辆脱离半挂车,再将车厢吊装到火车或者轮船上,由火车或轮船继续运输车厢,到达目的地后再由当地牵引车拉走火车和轮船运来的车厢。

卡车这种甩挂式运输节约了大量的人力和时间。并且可以衔接多种运输方式,整箱搬运有效减少货损,实现门到门运输。

拥有敏锐嗅觉的马克莱恩并不满足与甩挂卡车运输带来的便利性,通过观察码头工人搬运货物,他发现如果能直接把卡车搬上船能节约打大量的人力转运成本。10多年的运输经验让马克莱恩了解卡车和公路运输存在不少无法克服的弊端。第一,美国是一个联邦共和国,每个州都有自己独立的税收制度,卡车运输如果需要穿越几个州那就需要支付各州的税费。第二,从卡车车厢上卸下零散的货物需要人工操作一天时间,第三,甩挂卡车的车架占据了大量空间,搬运困难而且浪费空间。基于上述问题,马克莱恩和他的合作伙伴决心对运输行业做一次大刀阔斧的改革。

1. 改良集装箱

马克莱恩是个勇气十足的冒险家,说干就干的实业家。他首先对甩挂式车厢做了改良,将货箱和底盘分离,他把可以分离的车厢称为集装箱。这样卡车卸下集装箱后,牵引车和拖车底盘可以去拖其他箱子,充分利用卡车的机动能力,提高效率。

马克莱恩并不满足于公路运输,他决定把来自卡车的集装箱概念运用到海运。相对公路运输,海运能避免更多的税费,节约更多的人力,减少物损。他选择600万美金卖掉了已经成熟的卡车公司,紧接着收购了一家泛大西洋轮船公司(即后来的海陆公司)投身海运事业。

根据卡车运输的经验,马克莱恩首先制作了一批尺寸为35英尺长、8英尺宽、8英尺高的集装箱(这是当时美国州际公路能允许通行的最大尺寸)。卡车到达港口码头后,使用吊车将卡车车架上的集装箱直接吊运上船摆放,船只抵达目的地后,再由吊车直接将集装箱卸下。

2. 改良港口设施

为了解决新式大型集装箱装卸问题,马克莱恩想到了利用大型起重机吊装。

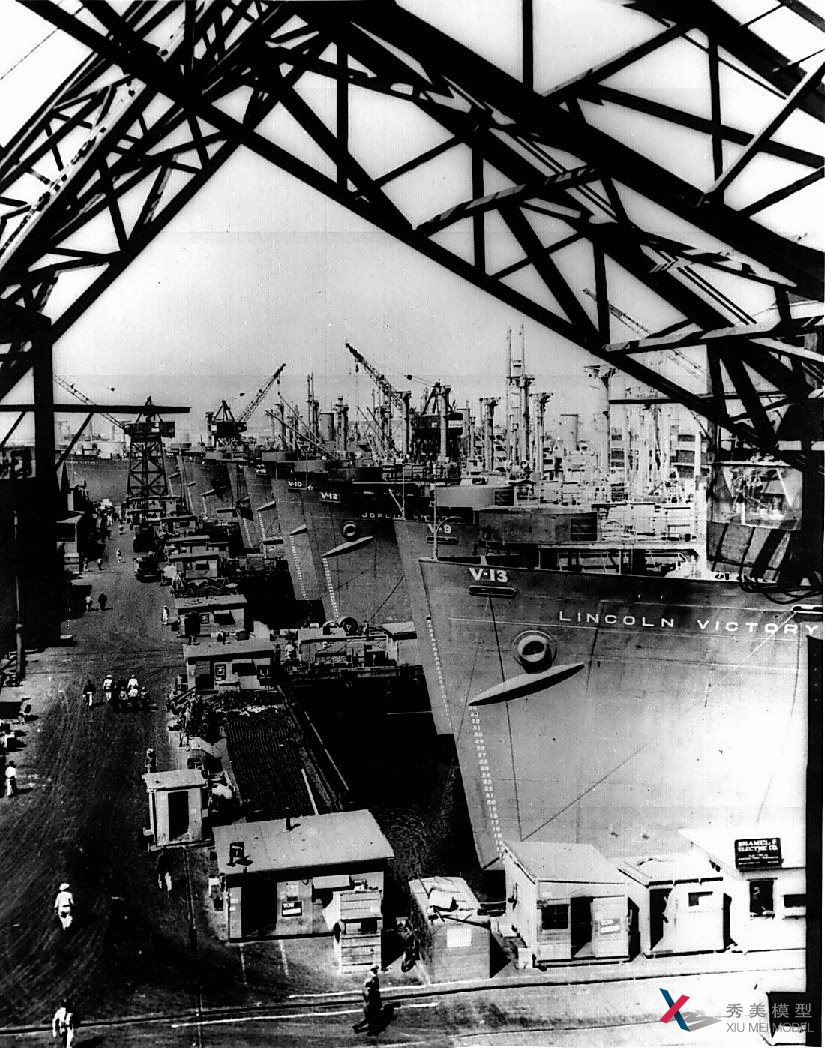

集装箱运输的革命享受到了战争的红利,二战后大量造船厂和设备(如图二战时期繁荣的美国造船厂)处于闲置状态,马克莱恩得以以很低的价格收购这类造船用起重机。技术人员对这些废品加以改造,切掉20英尺高度后,运到纽瓦克港和休斯顿港安装,并铺设了铁轨用于移动起重机。马克莱恩的工程师基斯坦特林格给这些起重机安装了专利设计的半自动吊具,无需人力即可实现吊起集装箱搬运上船。

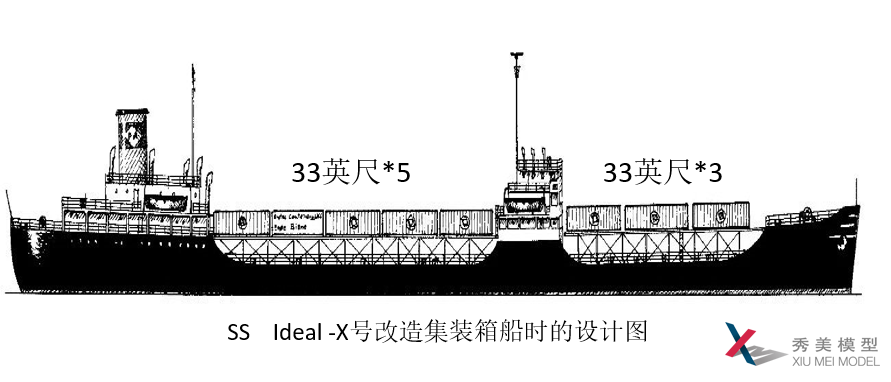

3. 新型船只——理想X号

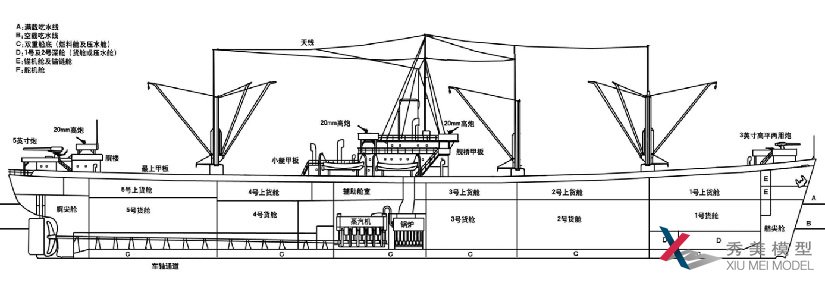

作为海上运输最重要的环节——船只。马克莱恩和他的团队选择了又快又省钱的方式。和起重机一样,新船也享受了战争红利,二战期间大量用于战争运输的油船被封存,马克莱恩又得以低廉的价格购买T2型油船进行改造。

T2油船长159.6米,船宽20.7米。设计图纸可见船舱内依旧是用于运油水的货舱,但马克莱恩在油船甲板上铺设了一层平坦带有固定槽孔的特殊甲板,集装箱被吊上船后安放在指定位置,用槽孔固定,即方便又安全。马克莱恩将她改名理想X号,从此世界上第一条用于商业运输的半集装箱船诞生了。理想X号可以携带58个35英尺长集装箱,同时船舱内携带1万5000吨油水。

(如图所示,集装箱吊上船后用卡槽点固定,可清晰看见吊具和船甲板上铺设的槽孔)

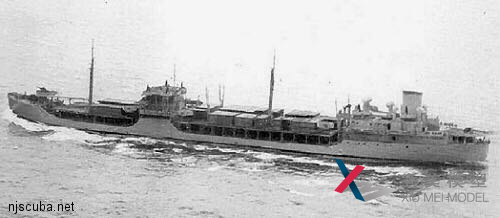

1955年,为了验证安全性,理想X号进行了海试。下图为试航状态下的理想X号。可见集装箱甲板用钢结构支撑在原船甲板之上,甲板上已经装满集装箱,里面塞满了纸箱。试验结果大获成功,不但没有集装箱落水,箱子里的纸箱都没有被打湿。

1956年,4月26日,理想X号在纽瓦克港开启了她的首航。起重机将码头上的集装箱吊上船,安放到甲板上的固定点。每个箱子平均耗时7分钟,一共吊运58个箱子,全程没有一个码头工人参与运输货物上船。6天以后顺利到达了休斯顿,取得圆满成功。

经测算使用理想X号运输的货物每吨成本只有0.16美元,而其他散货船运输一顿物资需要5.8美元,相差36倍。

然而理想X号并不是完美的,很快马克莱恩就发现它存在很多不足:

1. 油船的甲板结构过于复杂,并不利于改造成集装箱船。

2. 舱内是油料,甲板装卸集装箱时重力撞击容易引发爆燃事故,存在极大安全隐患。

3. 集装箱装载层过高,导致视线盲区大,重心高度高。

4. 油料和集装箱的复合稳性计算复杂,也无增加载箱量可能性。

基于上述因素,1957年年底,理想X号及其同类船还包括490*33英尺的集装箱,及300台集卡拖车底盘被一并处理,理想X号迅速退出了历史舞台。但理想X号所展示的集装箱运输概念则被广泛采纳,在她的后辈上继续发扬光大。

|

船名 |

建造年份(yr) |

总吨位(ton) |

尺寸(ft) |

箱量(TEU) |

改装前船型 |

改装年份(yr) |

|

Ideal X |

1945 |

10572 |

524*68*30 |

96 |

T2 |

1956 |

|

Almena |

1945 |

10544 |

524*68*30 |

96

|

T2 |

1956 |

|

Coalinga Hills |

1944 |

10573 |

504*68*30

|

96

|

T2 |

1956 |

|

Maxton |

1945 |

10516 |

504*68*30

|

96

|

T2

|

1956 |

盖特威城号和新技术的运用

针对理想X号的诸多不足,马克莱恩和他的团队迅速调整了方案,既然油船不适合改装运输集装箱,那么就采购货船。这一次他们买来了5条二战期间美军T2干货船改建。T2货船长142.8米,宽19.2米。甲板下方货舱更适合改造用于安置集装箱。

马克莱恩和工程师们对她进行了如下改造:

1. 船体加宽,舱口加大,便于集装箱进出装卸。

2. 舱内加装金属导轨,便于集装箱作业、加固。

3. 采用了35英尺*8英尺*8英尺的标准(当时美国公馆允许的最大合规尺寸)。

4. 加装了一批专用的器械、设备。

第一条改装完工后的T2货船取名为盖特威城号,如图所示,甲板上的武装和吊车都被拆除,安装上了新型吊车。甲板和内舱共可携带226个35英尺的集装箱,约等于395TEU。改建完的盖特威城号船长137米,船宽达到了22米,吃水7.6米,航速15节。

相比理想X号的试验,盖特威城号的运输模式做了许多改进:

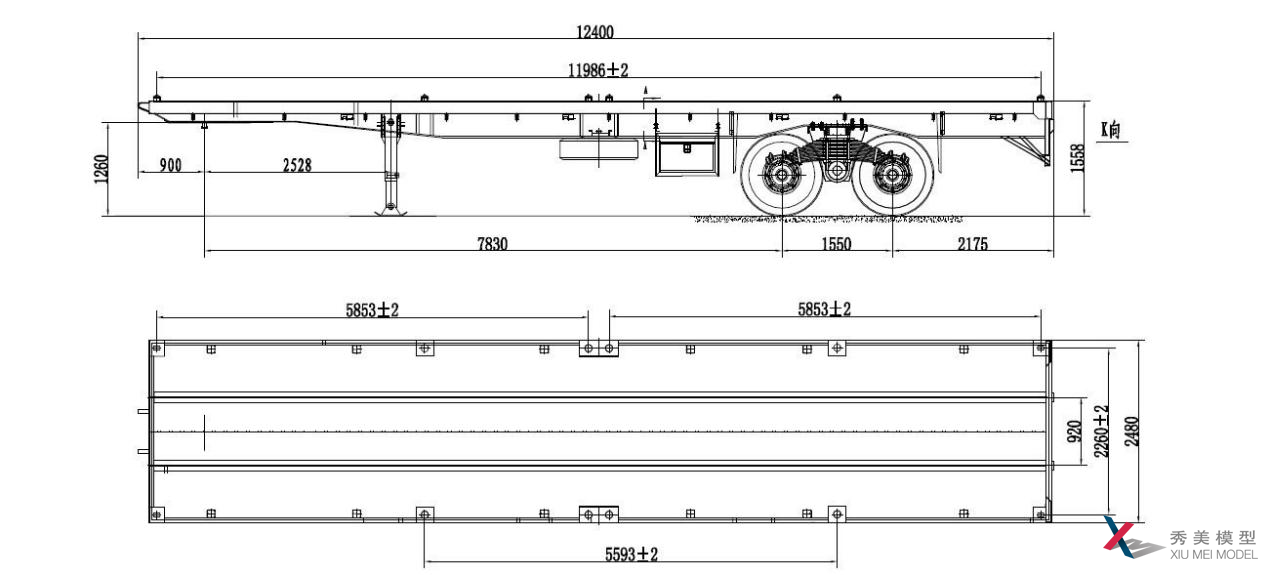

1. 对拖车底盘做了改进,设置了带有导向板的锁具,更容易安放和固定集装箱。

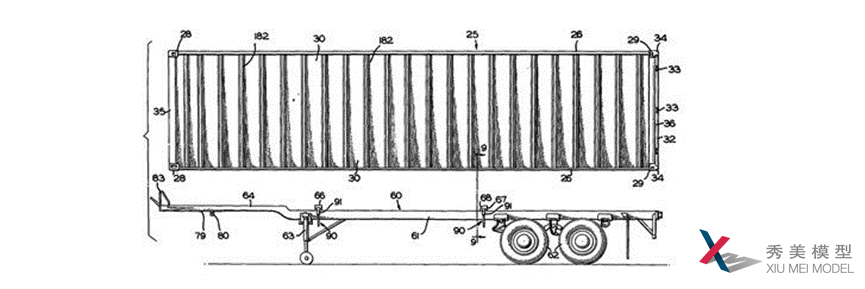

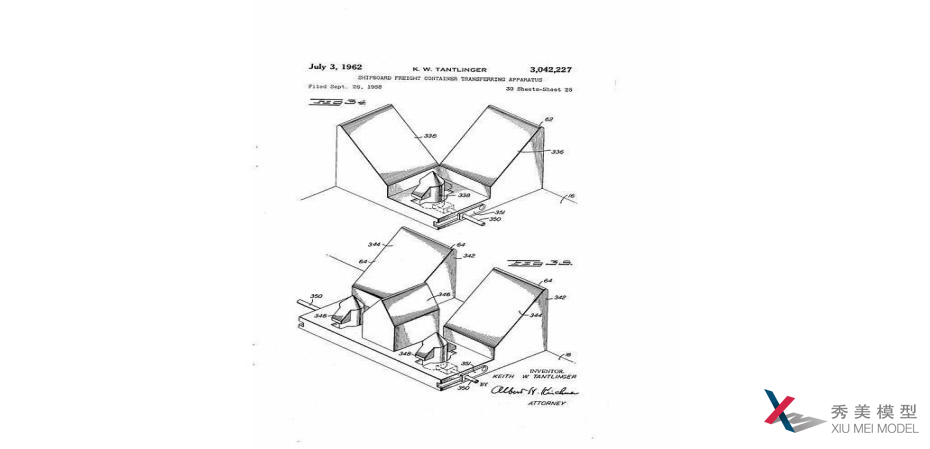

锁具的专利图

新型卡车底盘的设计图

2. 集装箱被重新设计,使用了厚重坚固的高强度钢制立柱,可支持多层堆垛。

3. 研发了新型冷藏箱,制冷机组装置以便于监测和维修

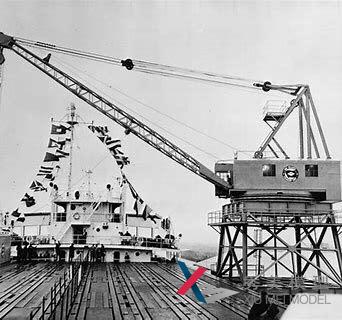

4. 使用船载龙门起重机作业,摆脱了港口设施的依赖。

盖特威城上的龙门起重机在一些不清晰的照片中(如上图)非常容易被误解是有四条支腿,两条支撑在码头铁轨上,另外两条支腿搭在船外侧的甲板上,该起重机可以沿码头铁轨移动,起吊行车可以在船身与码头之间移动,将到港集装箱吊装上岸或将离港集装箱吊装上船。

但是通过其他角度的照片,可以发现其实在船上安装导轨,四条腿都是在船上进行活动的。而两侧延长部分,则可以折叠。保证航行时候的安全性,在港口装卸时,可以打开延长部分进行集装箱装卸。

这张清晰的照片展示了整个龙门起重机都在盖特威城号上,正在码头进行作业。

这张海上航行时的照片,可以看到翻折的延长部分结构,这就是基斯坦特林格的专利起重机。

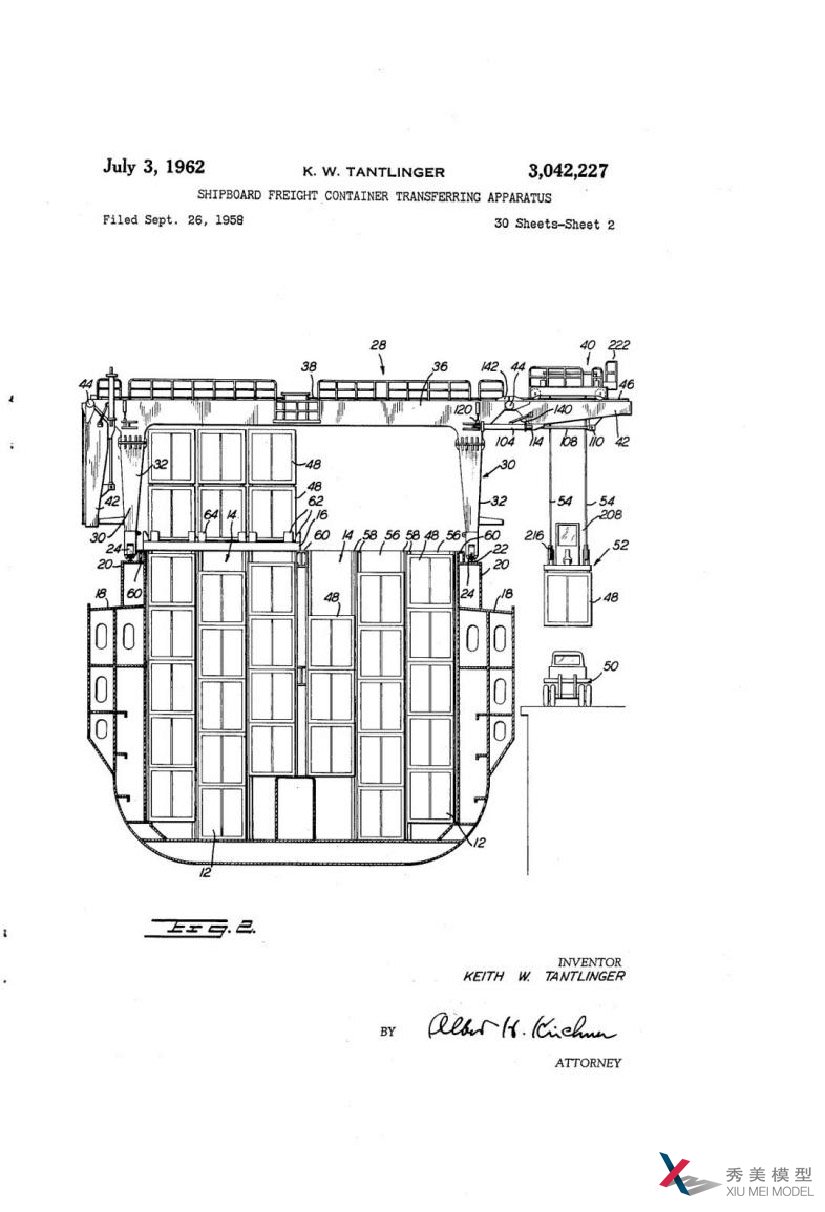

基斯坦特林格的吊车专利图纸,可清晰看见船体,货舱布局和起重机构造。

以盖特威城号又改建了5条姐妹船,他们是:

Azalea City

Bienville

Fairland

Raphael Semmes

Beauregard

1957年10月4日, SS Gateway City 号首航奠定了其历史地位,第一条全集装箱船开始投入商业运营,具有里程碑式的意义。

1958年,SS Fairland号开通了纽瓦克港到波多黎各的航线,将集装箱运输带到了加勒比海岛国。伴随着欧洲经济复苏,进出口贸易大增,1966年,SS Fairland号再度远航,前往不来梅港,开启了集装箱航运的北大西洋航线,将集装箱运输带到了欧洲。

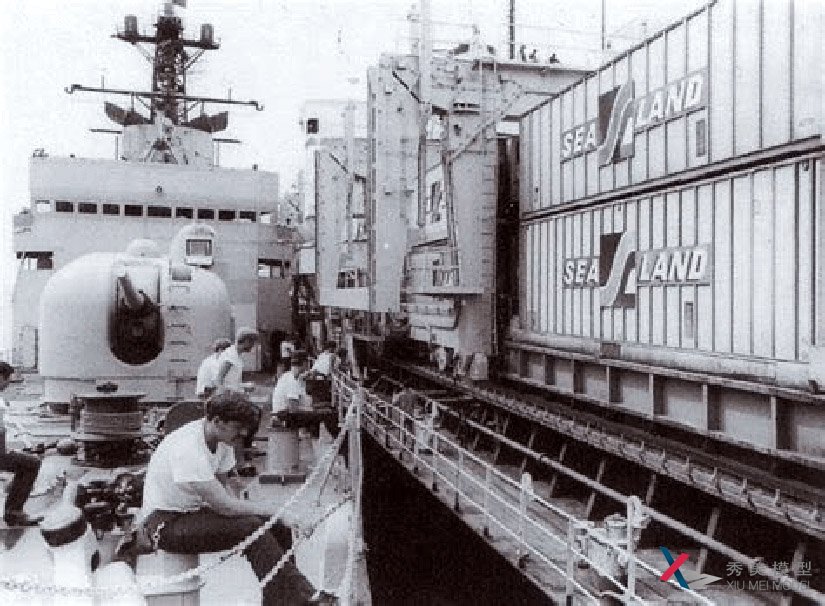

马亚克斯号事件:1975年5月12日海陆公司的SS Mayaguez号在前往暹罗湾的路上遭柬埔寨红色高棉政权绑架。在收到船员发出的求救信号后,美军迅速展开营救行动。经过一番激战,护卫舰霍尔特号成功解救SS Mayaguez号。照片上清晰的看到了折叠的基斯吊车和轨道。

在使用过程中,盖特威城号的设计缺陷也开始显现:

1. 基斯吊占据了甲板上大量的空间,船舶前后视线变差,舱位受到极大限制,无增加的可能性。

2. 提高了整船的重心高度,稳性受到极大影响,安全风险增加。

3. 码头作业时,特别是刚开始卸货时受高度限制。两台基斯吊同时作业时只能从陆侧依次向海侧延伸,船体难以保持平衡并有倾覆危险。

4. 舱盖开启或关闭完全依赖基斯吊且只能在甲板上进行,作业繁杂受限多,严重影响安全及作业效率。

5. 基斯吊受海浪侵蚀,船体震动,作业工况差故障率高,存在明显缺陷。

盖特威城号的辉煌并没有持续很久,由于码头装卸设备短缺,此种类型船舶在集装箱运输开启初期尚有一定优势地位,但随着集装箱运输的兴起,码头装卸设备的增多,其先天缺陷被逐渐放大,不出几年逐步被市场淘汰,历史使命完成。

|

船名 |

建造年份(yr) |

总吨位(ton) |

尺寸(ft) |

箱量(TEU) |

改装前船型 |

改装年份(yr) |

|

Gateway City |

1943 |

9014 |

450*72*25 |

395 |

C2 |

1957 |

|

Azales City |

1943

|

9014

|

450*72*24 |

395

|

C2 |

1957 |

|

Bienville |

1943 |

9014 |

450*72*24

|

395

|

C2 |

1957 |

|

Fairland |

1943

|

9014

|

450*72*27

|

395

|

C2 |

1957 |

|

Rphael Semmes |

1943

|

9014

|

450*72*27

|

395

|

C2 |

1957 |

|

Beauregard |

1943

|

9016

|

450*72*27

|

395

|

C2 |

1957 |

四、美森航运的集装箱运输理念

在美国西海岸,有一家历史悠久的航运公司 —— Matson Navigation。1867年,16岁的William Matson从瑞典来到旧金山,在旧金山海湾和加州内河里开启了航海生涯。1882年,William Matson成立了美森轮船有限公司,开始了从旧金山到夏威夷的运输业务。1886年夏威夷的糖产量飞速增长,经济开始起飞,美森抓住了历史时机得以发展壮大。美森不但是个成功的商人,更是一个技术控。1900年美森的新船装上了电力系统,提供照明和冷藏货柜,成为世界焦点。美森在意识到燃油的优势后,还率先把烧煤的蒸汽机船改成了烧油,用于客运和货运,成为了第一条在太平洋上航行的燃油蒸汽机船。1910年,坐船旅行的游客数量激增,美森再一次抓住商机,开始了他从加州到夏威夷的豪华邮轮业务。至此,美森成为了美国西海岸的载客和货运的行业巨头。

二战以后,美森轮船公司迅速从战争中恢复了他的运输业务。1956年理想X号宣告集装箱运输模式的诞生,美森也开始研究使用集装箱模式。和东部的海陆公司大刀阔斧改革不同,美森更倾向于统筹规划,步步为营。

初期由于业务结构的不同,美森聘请了专业人士进行了全盘统筹。经过数千航次的数据分析,确定最合适的集装箱尺寸为24英尺(该尺寸更适合在夏威夷航线转运)。耗费巨资借助于IBM704计算机,对其从码头装卸、航线挂靠、干支线比例等整体运行模型模拟计算得出结论:

A、先期以舱内装载大型件杂货,甲板装载集装箱模式运行。直至甲板集装箱全部利用以后再视经营情况对C3货船进行改造成全集装箱船。

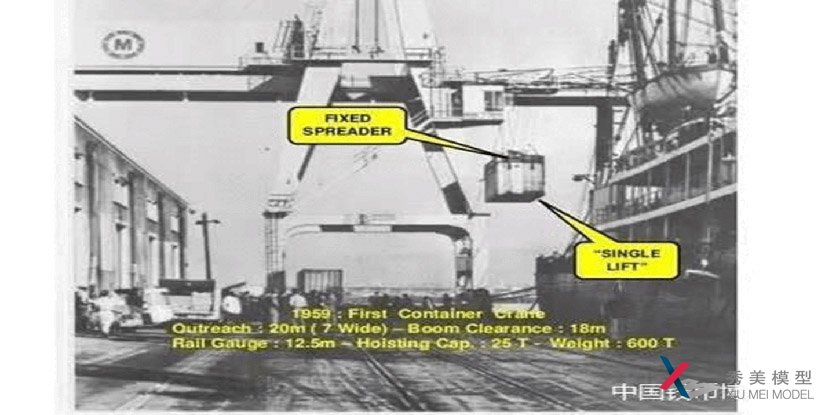

B、对现有起重设备都不满意,决定重新设计岸边起重机,从而诞生了现代专用集装箱岸桥的理念。

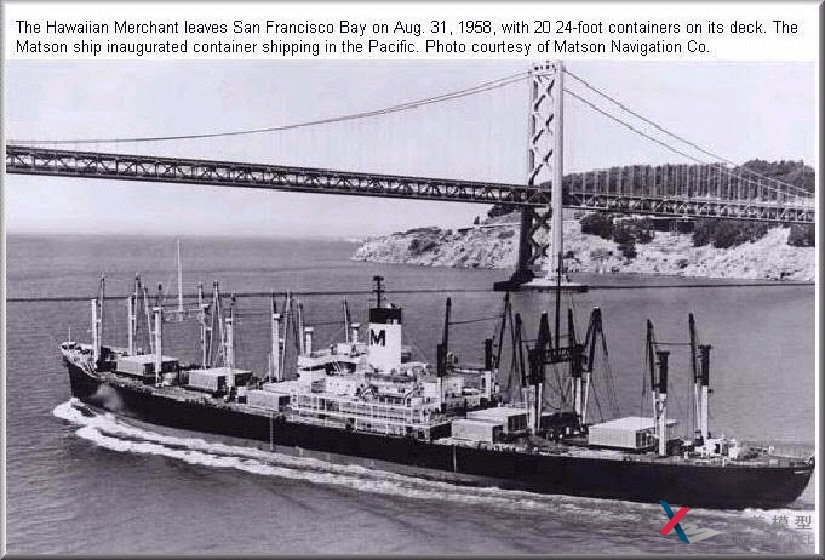

1958年8月31日,SS Hawaiian Merchant在甲板上装载了新式20*24英尺的集装箱进行了首航。

1959年1月9日,太平洋海岸工程公司(PACECO)生产的全世界第一台集装箱岸桥投入使用。

1995年被中国南京港购得一直有效的运行至2018年6月退役。后被赠送给中国港口博物馆作为镇馆之宝,整个服务生涯高达59年。具有里程碑式的意义

1960年,美森依据已经成型的设备和工艺流程确定了正对性的改造方案,改建S.S.Hawaiian Citizen号。将舱口扩大到52*54英尺并按照存储方式进行隔舱设计,加强了船舶结构强度。设计了专用的冷藏箱舱可用于装载72个24英尺冷藏箱,并实施了集中自动监控的模式。

如图,美森改造的全集装箱甲板利用率非常高,已具备现代集装箱船箱位编制要求。

同时现代集装箱码头雏形已经形成,出口集装箱通过预先建堆场并分港分吨,装船作业时可以做到先重后轻、下重上轻。以此提高船舶稳性进而提高装载率。

1960年5月夏威夷公民号进行首航,真正意义上的现代集装箱船舶雏形已经形成。在实际运营中,美森获得了巨大的成功,夏威夷公民号可以做到一年往返夏威夷和加州22次之多,而过去的散装船一年很难跑到12次。

|

船名 |

建造年份(yr) |

总吨位(ton) |

尺寸(ft) |

箱量(TEU) |

改装前船型 |

改装年份(yr) |

|

Hawaiian Citizen |

1944 |

7901 |

492*70*30 |

490 |

C3 |

1960

|

五、跨越东西海岸的伊丽莎白港号

海陆公司为拓展西海岸到东海岸的业务,建造的可以通过巴拿马运河的集装箱船。该船最大的特征是第一次将集装箱船只上层建筑全部安置在船尾,这样布局对港口起重机作业提供了极大的方便。同时,也有利于海员操控船舶。此类布局也成为了日后集装箱船舶广泛使用的典范。

|

船名 |

建造年份(yr) |

总吨位(ton) |

尺寸(ft) |

箱量(TEU) |

改装前船型 |

改装年份(yr) |

|

Llizabethport |

1942 |

16395 |

627*78*27 |

833 |

T3 |

1962 |

|

Los Angeles |

1941 |

16395

|

620*78*30 |

833 |

T3 |

1962 |

|

San Francisco |

1941 |

16401

|

630*78*27

|

833 |

T3 |

1962

|

|

San Juan |

1942 |

16395

|

630*78*27

|

833 |

T3

|

1962 |

六、近代发展

现代集装箱船正向着大型化、高速化,多用途方向发展。我国集装箱船研制虽然起步较晚,发展速度却很快。我国建造了许多集装箱船,大力发展集装箱运输,光是上海港就开辟了29条国际集装箱班轮航线,上海港集装箱月吞吐量超过一百万标准箱。上海港已经是世界上集装箱吞吐量最大的港口之一。

中国上海生产的集装箱装卸机械也已经达到国际先进水平,在世界各大港口被广泛采用。近几年来,我国还出口集装箱船,在世界各地海洋上可以见到我国建造集装箱船的身影。总之,我国在包括集装箱、集装箱装卸机械、集装箱船舶的制造和出口,到大吨位集装箱码头的建造,集装箱远洋船队的建立以及国际集装箱枢纽港的建设,标志着我国的集装箱运输系统已经进入世界先进行列。

2018年06月12日,由中国自主研制建造的世界最大级别集装箱船“宇宙号”,在上海正式交付。这是我国在高端船舶建造领域的新突破,也将进一步提升我国海上运输的能力。“宇宙号”总长400米,船宽58.6米,最大载重量19.8万吨,设计时速达到每小时约42公里,最多可装载21237个标准集装箱。投入使用后,“宇宙”号将主要运营亚洲到欧洲的航线。目前,运营这些航线的主要集装箱船,可装载集装箱的数量在14000箱的水平。